Der Berliner Westen – diese elegante Kleinstadt, in welcher alle Leute wohnen, die etwas können, etwas sind und etwas haben und sich dreimal so viel einbilden, als sie können, sind und haben – hat in dieser Woche zwei Jubelgreise gefeiert. Ludwig Pietsch und Theodor Fontane. Pietsch ist siebzig, Fontane fünfundsiebzig Jahre geworden. Aber es gibt zwischen ihnen mehr Unterschiede als diese fünf Jahre. Der eine ist ein Temperamentsmensch, der andere ist ein nachdenklich-skeptischer Betrachter. Der eine ist ein lauter, aufgeknöpfter Amüseur, der andere ein stiller, zurückgezogener Mann. Der eine betrachtet die Erscheinungen, und es kommt ihm darauf an, äußere Eindrücke zu beschreiben; der andere betrachtet gleichfalls das äußere Leben, aber es kommt ihm darauf an, dabei seelische Zusammenhänge zu schildern. Der eine ist, kurz, ein Journalist, der andere ist ein Dichter. Nun hat der Journalist den Professortitel bekommen; der Dichter durfte nur, versehen mit den Tröstungen des Dr. phil. honoris causa, ins sechsundsiebzigste Lebensjahr schreiten.

Der Berliner Westen – diese elegante Kleinstadt, in welcher alle Leute wohnen, die etwas können, etwas sind und etwas haben und sich dreimal so viel einbilden, als sie können, sind und haben – hat in dieser Woche zwei Jubelgreise gefeiert. Ludwig Pietsch und Theodor Fontane. Pietsch ist siebzig, Fontane fünfundsiebzig Jahre geworden. Aber es gibt zwischen ihnen mehr Unterschiede als diese fünf Jahre. Der eine ist ein Temperamentsmensch, der andere ist ein nachdenklich-skeptischer Betrachter. Der eine ist ein lauter, aufgeknöpfter Amüseur, der andere ein stiller, zurückgezogener Mann. Der eine betrachtet die Erscheinungen, und es kommt ihm darauf an, äußere Eindrücke zu beschreiben; der andere betrachtet gleichfalls das äußere Leben, aber es kommt ihm darauf an, dabei seelische Zusammenhänge zu schildern. Der eine ist, kurz, ein Journalist, der andere ist ein Dichter. Nun hat der Journalist den Professortitel bekommen; der Dichter durfte nur, versehen mit den Tröstungen des Dr. phil. honoris causa, ins sechsundsiebzigste Lebensjahr schreiten.

Ein alter, großgewachsener Herr ist Theodor Fontane, mit schmalem Seitenbärtchen und grauem Schnurrbart. Ein großes Tuch um den Hals gelegt, das über dem dicken Mantel sitzt, schreitet er die Potsdamer Straße entlang. Er geht gewöhnlich dicht an den Häusern, weil es ihm keinen Spaß machen würde, von den hundert Bekannten, die dort jeder Bewohner des Westens täglich trifft, angehalten zu ‚werden. Nicht als ob er unfreundlich wäre. Aber es lohnt wahrhaftig nicht, ein paar Banalitäten auszutauschen und sich dafür zu erkälten. Vor dem Erkälten hat er nämlich große Angst; und darum hält er das berühmte graugrüne Tuch stets vorn mit der Hand zusammen. Unter dem Hut blicken die guten und klugen und großen grauen Augen in die Ferne, und mit raschen Schritten geht er, etwas nach vorn geneigt, unaufhaltsam seines Weges. Wenn es windig ist, schreitet er rascher, und er hält das Tuch fester und höher, bis über den Mund weg. Die grauen Locken bewegen sich dann leise, die dem alten Herrn über dem Nacken schweben. Es sind keine Künstlerlocken! Er sieht nicht aus wie ein greiser Barde, von dem zu befürchten ist, daß er eine Leier aus der Manteltasche zieht. Er hat etwas Altfränkisch-Militärisches. Er hat das Gesicht eines friedlichen pensionierten Offiziers aus den dreißiger Jahren. Über dem ganzen Mann schwebt im Äußeren, auch in der Kleidung, bis auf Halsbinde und Kragen ein Hauch der guten alten Zeit.

Und das Staunenswerte ist: diese unmoderne Persönlichkeit hat unglaublich moderne Ansichten. Der älteste unter den deutschen Literaten ist zugleich der entschlossenste Parteigänger der jüngsten. Er wird von ihnen geliebt wie kein zweiter. Nicht minder von demjenigen Kreis der übrigen literarisch Interessierten, welcher nicht in rohen Bumbum-Effekten und verlogenen Sentimentalitäten den Gipfel der Kunst erblickt, sondern sich zu ehrlicher Lebensabschilderung und feinerer Seelenkunde hingezogen fühlt. Sie alle bestaunen ein Phänomen in dem Manne, der sich, im zarten Alter von sechzig Jahren, entschloß, ein naturalistischer Dichter zu werden; der sich hinsetzte und in »Irrungen und Wirrungen« flugs den besten Berliner Roman schrieb; der heut mit fünfundsiebzig Jahren noch ein wundervolles, lebenstiefes Abendstück von reifer und inniger Kunst zustande bringt.

Alfred Kerr, Wo liegt Berlin? Briefe aus der Reichshauptstadt, Berlin, 1997, S. 5-7

-

Neueste Beiträge

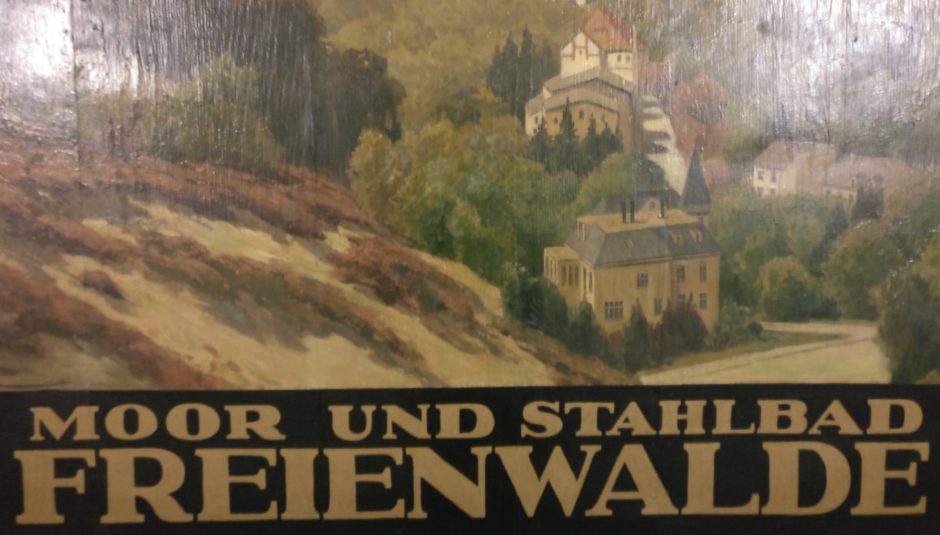

- Bad Freienwalde

- Gleich hinterm Deich: Zollbrücke und der Kulturboom drumherum

- Spaziergang über die Oderinsel bei Küstrin

- Zukunft des Oderbruchs – vier Szenarien

- Hans Keilson

- Mein Oderbruch

- Kenneth Anders

- Oderbruchpavillon

- Neulietzegöricke

- Küstrin-Kietz und Küstrin

- Neuhardenberg

- Bad Freienwalde

- Offene Gärten im Oderbruch (Juni 2017)

- Schiffshebewerk Niederfinow

- Leseempfehlungen

- Die Oder – Panorama eines europäischen Stroms

- Links zum Oderbruch

- Man sieht nur, was man weiß

- Fontane 75 – wie Alfred Kerr ihn sieht

Archive